コラム

2025.07.04

【社員インタビュー】“自分らしさ”を磨く──明成法務の現場から見る商業登記のリアル

こんにちは、明成法務広報部の髙橋です。

これからスタートする社内インタビューシリーズ、第1回目は商業登記を一手に担う司法書士、小田部先生をお迎えしました。今回は、小田部先生の日常業務の流れから、新たに挑戦したい領域、チームづくりへの想いまで、ざっくばらんにお話を伺っています。ぜひお楽しみください!

—

──本日はどうぞよろしくお願いします。小田部先生のルーツから、現在の業務、そして今後のビジョンまでお聞かせください。

小田部先生:

今日はちょっとかしこまった感じですね(笑) よろしくお願いします。

1.バックグラウンドとキャリア

─それでは初めに、なぜ司法書士を志されたのですか?

小田部先生:

祖父・父が司法書士として働く姿を間近で見て育ちました。加えて大叔父も司法書士だったこともあり身近に「司法書士」という職業がありました。

とはいえ、子どもの頃は仕事内容をよく理解していませんでしたが、進路を考えた際に改めて父から仕事のやりがいを教えてもらい、その魅力に気づきました。

試験勉強を続けながら父の事務所で実務も経験する中でも、司法書士の奥深さと責任感を実感し、「この道に進みたい」という思いが固まっていきました。

司法書士になるためには試験合格が必須なため、大きなプレッシャーがありましたが、6回目の受験で合格を果たしました。

─お父様の事務所や他の事務所ではなく、明成法務を選んだ理由を教えてください。

小田部先生:

司法書士として幅広い案件に挑戦したいと思い、個人事務所ではなく法人での勤務を志望しました。

当時、自宅最寄りの東武東上線沿線に絞って事務所を探していたところ、埼玉県内で豊富な実績を誇る明成法務に出会いました。

さらに、公式ホームページからは職場の協力的な雰囲気や社員の活き活きとした様子が伝わり、「ここで成長できる」と直感して入社を決意しました。

─入社後、最初に担当されたのはどのような案件でしたか?

入社直後は、相続登記や住宅ローンの借り換えなどの案件を中心に担当していました。これらは司法書士の基本業務であり、登記簿の読み方や決済現場での動き方など、業務の基礎を身につける良い機会でした。

─それでは、現在商業登記をメインにされている経緯をお聞かせください。

元々、商業登記を志望していたわけではありませんでした。

ところが、当時規模拡大に伴った人員の配置換えがあり、もともと担当していた決済・借換え案件に加えて商業登記も担当している班(当時は部署という分け方ではなかったんです)へ異動することになりました、

初年度から年間約100件の商業登記を任され、大変な時期もありましたが、試験勉強時に得意だった会社法・商業登記法の知識が役立ち、何とか乗り切ることができました。

その後も経験を積み、現在では年間約400件にのぼる商業登記案件を担当しています。

2.業務内容

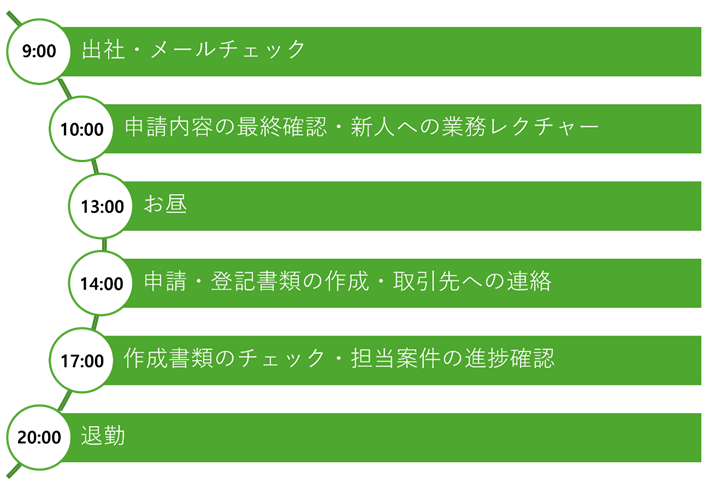

─1日の典型的なスケジュールを教えてください

出社後はまずメールチェックを行い、午前中は当日申請予定の案件を最終確認します。新入社員には朝いちばんでタスク進行をレクチャーし、疑問があればその都度フォローしています。その後、申請を行い、昼前には申請業務を完了させます。

昼休みをはさみ、午後はお客様対応や次の申請書類のドラフト作成に集中します。急ぎの連絡はチャットツールですぐに返信し、可能な限り午後中に手続きを進めるのがルーティンです。

夕方からは、新入社員が作成した書類のチェックと自分の担当案件の進捗管理に時間を割きます。必要に応じてお客様へ連絡し、翌日のスケジュールもこのタイミングで調整します。案件数が多いため定時退勤は稀ですが、事前に共有すれば柔軟に調整してもらえます。仕事が好きな自分にとって、このオン・オフを切り替えられる環境は非常に魅力的で、毎日楽しく取り組めています。

─扱う商業登記案件で特に多いものは?

小田部先生:

最も多いのは役員変更です。一度ご依頼をいただくと定期的に手続きを行う必要があり、他の登記対応時に会社登記簿を確認して追加で発生することもあります。

任期管理は kintone アプリで各社ごとに一元管理しており、期日が近づくとこちらからご案内して再依頼につなげるケースが多いですね。最近では合併などの M&A 案件のご相談も増えてきました。

─M&A案件で印象に残っているエピソードや、特に気を付けているポイントは何ですか?

小田部先生:

M&A案件では、司法書士単独では対応できず、税理士や弁護士など他の士業との連携が欠かせません。お客様に対しては、税務上最適なスキームを組むために、合併前のヒアリングを念入りに行っています。

特に気を付けているのは、官報公告と登記の効力発生日のタイミング調整です。合併が複雑になるほど締切が厳しくなり、関係各所への連絡が秒単位で発生することもあります。そうしたシビアな局面でも漏れがないよう、あらかじめスケジュール表を共有し、ダブルチェック体制で進めることを徹底しています。

3.ビジョン・将来展望

─今後、商業登記の分野で挑戦したいことは何ですか?

小田部先生:

商業登記のフィールドでは、まず学校法人や社会福祉法人といった“特殊法人”の登記に本格的に取り組みたいと考えています。これらは通常の株式会社登記とは異なる細かな規定や申請書フォーマットが数多く存在するため、学びの連続となるはずですし、クライアントごとに最適な手続きを提案できるようになるのが楽しみです。

加えて、M&A案件では合併や株式移転だけでなく、会社分割や事業承継スキーム、さらにはクロスボーダー取引など、多様な手法に携わりたいと思っています。案件ごとに異なる要件やスケジュールを整理しながら対応することで、商業登記の専門性をさらに深めていきたいですね。

日々の業務では、司法書士業務ソフト上に標準書式のテンプレートを組み込み、案件ごとの基本フローをマニュアル化することで、新人でも迷わず手続きを進められる仕組みを整えたいと考えています。これによってチーム全体のスピードと品質を底上げし、自分の時間を確保して不動産決済などの現場にも再度足を運べる体制を築いていきたいです。

最終的には、商業と不動産の両分野を自在に行き来できる“何でも相談できる司法書士”として、チームとともに幅広いニーズに応え続けたいと思っています。

4.求職者へのメッセージ

─商業登記分野で活躍したい方へのアドバイスをお願いします

小田部先生:

商業登記に特化する前に、不動産決済や相続登記といった“登記の基本”をしっかり経験してください。司法書士にとって、登記簿を正確に読み解き、決済現場で適切に対応する力は土台中の土台です。実際、取引先の士業でも「登記簿が読めて当然」という前提で話が進むため、基礎力が欠けると事務所全体の信頼にも影響します。

また、M&A案件にも不動産の知識は欠かせません。土地の移転や担保設定が発生する場面が多く、商業登記だけでは対応しきれないケースが必ず出てきます。まずは決済業務を通じて地力を養い、その上で複雑な組織再編や合併登記に挑戦すると、より深い専門性が身につきます。

明成法務では年間何千件もの決済案件を扱っており、さまざまな事例から学べる豊富なフィールドがあります。失敗を恐れず、基本から応用まで幅広く経験を積むことで、商業登記のプロフェッショナルとして大きく成長できるはずです。

─明成法務で働く上で求められるマインドセットは?

小田部先生:

明成法務は業界内でも大規模な事務所ですが、社員数はそれほど多くありません。そのぶん一人ひとりの役割が大きく、社内のつながりが成果に直結します。困ったときは遠慮なく周囲を頼り、得た知見はすぐに共有する――この「双方向のチームワーク」を自然に実践できることが大切です。

また、どんな業務にも“順序立てて取り組む姿勢”と“向上心”が求められます。法律や手続きには必ず前提と流れがあるため、基礎をおろそかにせず、一歩一歩積み重ねていくことが肝心です。

「わからないことは何でも聞いてほしい」というのが私たちのカルチャーです。入社後は遠慮せず、積極的に質問しながら成長していってください。

■組織・事業再編をお考えの皆様

公式HPリンク先:

組織・事業再編をお考えの企業様へ – 明成法務司法書士法人 | 東京都新宿区・埼玉県新座市

■弊社の組織再編実績

組織再編事例 – 明成法務司法書士法人 | 東京都新宿区・埼玉県新座市